-

Подведя итоги Корейской войны и некоторых других локальных конфликтов, в которых была задействована реактивная авиация, у советских авиаконструкторов сформировалось мнение о неизбежном уходе в прошлое эры ближнего между истребителями. На его место выходили схватки на высоких скоростях с пуском ракет и последующим быстрым выходом из зоны поражения противником (такая тактика впоследствии получила название “ударил — убежал”). Соответственно, для таких боёв требовались более скоростные истребители оснащённые преимущественно ракетным вооружением.

Проведенные в ОКБ Микояна исследования показали, что стреловидное крыло находится на грани своих возможностей, но полностью отказываться от него не собирались. В то же время, с 1951-1952 гг. стали проводится активные работы по треугольному крылу, которые впоследствии стали приоритетными. Данные направления привели к созданию прототипов Е-2 и Е-2А со стреловидным крылом, а также Е-4 и Е-5 с треугольным.

Для сравнительных испытаний была построена партия из 15 Е-2А и 10 Е-5 – победителем признали “пятерку” на базе которой создали самолёт Е-6, построенный в трех экземплярах, причем третий из них являлся прототипом боевого истребителя.

Первая серийная модификация МиГ-21Ф (Изделие 72), находившаяся в производстве в 1959-1960 гг., оснащалась двумя встроенными 30-мм пушками НР-30 и двумя подкрыльевыми пилонами для блоков НУРС С-5, ракет С-24, бомб массой до 250 кг или зажигательных баков. Самолёт данной модификации выпускался только на заводе №21 (г.Горький), а общий объём выпуска составил всего 83 экземпляра. Фактически, это были опытные самолёты, на которых отрабатывались нововведения и работа внутренних систем. Например, второй и третий МиГ-21Ф переоборудовали в экспериментальные Е-6Т.

Непосредственным развитием этой модели стала модификация МиГ-21Ф-13 (Изделие 74), выпускавшаяся на горьковском заводе №21 и московском заводе №30 в течении 1960-1965 гг. Главными отличительными особенностями модернизированного самолёта были:

— двигатель Р-11Ф2-300 (тяга без форсажа — 3950 кгс, на форсаже — 6120 кгс)

— отсутствием правой 30-мм пушки НР-30

— увеличенный на 140 литров запас топлива

— возможность подвески управляемых ракет Р-3С

— возможность подвески топливного бака на пилоне под фюзеляжем

Впоследствии на серийных МиГ-21Ф-13 внедрили ещё несколько изменений, касавшихся прежде всего улучшения эксплуатационных качеств истребителя (как например, предусмотрен отсек под дополнительный топливный бак в фюзеляже, шторочное кресло заменили на кресло СК с системой защиты летчика фонарем, установлен ограничитель падения давления в основной гидросистеме и т.д.), но на внешнем облике это почти никак не отражалось. Суммарный выпуск МиГ-21Ф-13 составил 530 экземпляров, но в это количество вошло несколько МиГ-21Ф, собранных в Москве.

В рамках “улучшенной” концепции современного воздушного боя была разработана модификация всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-21П без пушечного вооружения. Самолёт оснащался радиолокатором ЦД-30Т и аппаратурой командного наведения “Лазурь”, позволяющей самолёту взаимодействовать с системой автоматизированного управления истребительной авиацией “Воздух-1”. Между тем, на перехватчике был установлен двигатель Р-11Ф-300 и прицел АСП-5НДН. Установочная серия была изготовлена к июню 1960-го года, однако проектные работы по МиГ-21П были прекращены в связи с появлением более современной модификации МиГ-21ПФ.

В составе советских ВВС истребители МиГ-21Ф и МиГ-21Ф-13 были полностью переведены во вторую линию к началу 1970-х гг. в связи с заменой на более поздние модификации. Часть из них перевели в разряд учебно-тренировочных самолётов, в то время как другие были поставлены на экспорт. Наиболее массовыми зарубежными покупателями стали Египет, Куба, Финляндия и КНДР, причем египетские и кубинские самолёты активно использовались против внешних врагов.

Первые МиГ-21Ф-13 ВВС Польши получили в 1961 году, а всего к 1963 году было приобретено 25 истребителей, прослуживших до 1973 года. Впоследствии почти все истребители этой модификации были разобраны, а в настоящее время лишь один МиГ-21Ф-13 с тактическим номером 809 (з\н 740809) находится в Авиационном музее г.Краков.

Поставки в ГДР начались с мая 1962 года — первым истребители МиГ-21Ф-13 получил авиаполк JG-8 базировавшийся в Нойхарденберге, после чего были вооружены эскадрильи JG-9 (Пенемюнде) и JG-3 (Найсе-Мальксеталье). Примечательно, что переучивание немецких пилотов происходило в Краснодаре с апреля 1962 года на истребителях МиГ-21Ф.

В общей сложности, до середины июля 1964 года, было получено 75 (по другим данным -76) самолётов этой модификации. Строевая карьера восточногерманских МиГ-21Ф-13 оказалась довольно продолжительной, несмотря на то, что уже с марта 1964 года эскадрилья JG-8 начала постепенно перевооружаться на более современные МиГ-21ПФ. Остальные самолёты стали постепенно списывать с 1978 года, а полное снятие с эксплуатации МиГ-21Ф-13 завершилось только в октябре 1985 года.

Чехословакия также получила партию МиГ-21Ф-13 в начале 1960-х гг., но вместо дальнейших поставок было принято решение о развертывании лицензионного производства на предприятии Aero. Истребители собственного выпуска получили обозначение S-106 и находились в частях первой линии до начала поставок МиГ-21ПФ и МиГ-21МФ.

-

После выхода в конце 1950-х гг. модели истребителя “MIG-15” вполне логичным действием предприятия VEB KVZ было продолжение выпуска пластиковых копий боевых самолётов, однако, данное событие заставило себя ждать почти 10 лет. К этому времени производитель из ГДР определился с масштабом – основные пропорции уменьшения теперь были стандартизированы как 1/100, хотя точно придерживаться их удавалось далеко не всегда (знаковыми примерами тому могут служить “MI-6” и “TU-114”). Кроме того, для небольших самолётов “сотый” масштаб предполагал утрирование целого ряда элементов, но в те годы над такими мелочами особо не задумывались.

Своего рода “прорывом” в данном направлении стал 1967 год, когда под торговой маркой VEB KVZ вышли сразу две модели истребителей – “MIG-21” и “Draken”. Первое издание знаменитого “мига” первоначально получило очень длинный артикульный номер 54 75 30/128/24, который впоследствии изменили на 5018. Комплект содержал стандартизированную “малую” коробку с синей вставкой на лицевой стороне, слева от которой помещалось изображение двух истребителей МиГ-21Ф-13 из состава советских ВВС — ближний из них имел номер 385 и он был единственным в декали. Также на одной из боковин располагались мини-арты для моделей “L-60” и, как это ни странно, того же “MIG-21”.

Инструкция была буклетного типа, с текстовым описанием на нескольких языках и изометрической проекцией сборки. В 1967-1968 гг. был несколько изменен её графический дизайн, заключавшийся в изменении шрифтов и увеличении логотипа VEB KVZ со “змейкой”. Также имелся вкладыш изготовителя и клей, а вот краски отсутствовали – их наличие посчитали избыточным, поскольку все детали для модели изготовлялись из пластика серебристого цвета (исключение не сделали даже для колес и некоторой “мелочевки”, что было привычным для моделей авиалайнеров).

Следующие изменения были проведены в 1972-1973 гг., когда предприятие сначала изменило своё название на KVZ MPKAB, затем – на KVZ MPKZ, а с января 1974 года оно стало называться VEB Plasticart. Нововведения затронули в первую очередь бокс-арт, автором которого выступил художник Hommola (подписывавший свои произведения литерой “H”, хорошо видной в нижней правой части рисунка) – на этот раз изображение с “единым” синим фоном заняло всю лицевую часть коробки, а вместо советских истребителей были изображены МиГ-21Ф-13 с опознавательными знаками LSK (ВВС ННА ГДР), причем тактические номера у них остались те же. В добавок к этому, на второй боковине появились мини-арты для моделей “MI-1” и “MI-4”.

Кроме того, после переименования предприятия в VEB Plasticart логотип со “змейкой” стал явно не актуальным, в связи с чем его полностью удалили из инструкции, а шрифты заменили на более современные, также изменив список выпускаемых моделей на первой странице. Стандартной была печать синей полиграфической краской, однако для части инструкций использовали краску черного цвета. Также в начале 1970-х гг. на коробках стал использоваться новый артикульный номер 5631.

Наиболее массовым стало третье и, как оказалось впоследствии, финальное издание от VEB Plasticart, появившееся в 1980-1981 гг. под артикульным номером 15840. Графическое оформление данного варианта стало своего рода предшественником “черных” коробок, где вместе с новым бокс-артом в левом нижнем углу соседствовала фотография собранной модели в руках мальчика 9-10 лет. Сам рисунок сменил сплошной синий фон на “небесный желтый”, а изображения самолётов с выпущенными шасси стали более артистичными.

Изменилось и оформление боковин – на “задней” из них были изображены мини-арты для моделей “MI-1” и “MIG-21”, а на “передней” разместили мини-арты для “Draken” и “MI-4”. Таким образом, “слабым звеном” оказалась модель “L-60”, которая на тот момент являлась морально устаревшей.

Остальной комплект изменений не претерпел, однако в 1984-1986 гг. появился новый подтип коробок с единственным отличием. Если в первом варианте один из торцов коробки был “чистым” (то есть, не содержал никаких надписей или графики, кроме общего фона), то во втором содержалось коробочное название модели. Под занавес выпуска “чистый” торец решили использовать для указания атрибутов производителя, причем артикульный номер был заменен на 15100.

Вопрос с дальнейшим производством модели “MIG-21” решился в том же 1986 году, когда на предприятии VEB “Plasticart” провели ревизию модельного ряда, попутно заменив красочные упаковки на не самые лучшие в маркетинговом плане “черные” коробки. И вот тут места среди них для “двадцать первого” в “сотом” масштабе просто не нашлось. Впрочем, была ещё и “лебединая песня”…

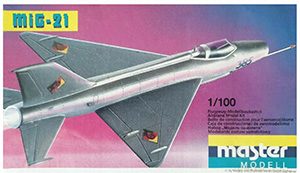

После свертывания выпуска прошло всего несколько лет, как рухнула Берлинская стена и ГДР вошла в состав Объединенной Германии. Вместе с этим предприятие VEB “Plasticart” было преобразовано в фирму Plasticart GmbH уже без аббревиатуры VEB. Экономическая ситуация к тому моменту сильно изменилась, и в новых условиях было принято решение не только в очередной раз пересмотреть ассортимент, но и выйти на рынок под новой торговой маркой Master Modell.

Официальный анонс обновленного модельного ряда состоялся в 1990 году в каталоге под названием “Take Off” (“Взлёт”) – в числе как “традиционных” моделей, так и абсолютных новинок, снова появился “MIG-21”, но уже под новым артикульным номером 1005 (кстати, вместе с ним временно возобновили выпуск моделей “MI-4” и “L-60”). Для “двадцать первого” сделали новый бокс-арт, но сам комплект, опять-таки, содержал все “пластикартовские” компоненты, за исключением клея (который удалили не только в целях экономии, но и по причине многочисленных случаев его растекания по коробке в следствии небрежной перевозки или хранения).

Когда точно состоялось завершение производства моделей под торговой маркой Master Modell сказать однозначно крайне сложно. В ряде источников этот факт определяется 1991 годом, но есть ряд оснований полагать, что часть комплектов была выпущена и в 1992 году, но наличие среди них “MIG-21” пока остаётся под вопросом.

С того времени пресс-формы оставались на хранении, однако, в начале 1990-х гг. некоторое количество отливок было перепаковано немецкой фирмой “Dahlmann”, которая использовала полиграфию собственного заказа. Коробочное название модели при этом изменилось на “MIG-21 F-13”, но артикульный номер отсутствовал.

На этом история “пластикартовской” модели завершилась. Куда затем попали пресс-формы – пока вопрос открытый, поскольку в сообщении от менеджмента фирмы REIFRA, выпускающей в настоящее время часть пластикартовского ассортимента, не содержалось конкретики о возобновлении выпуска “MIG-21”.

******** Как уже было сказано ранее, вне зависимости от издания комплект “пластикартовских” отливок не менялся и включал 35 деталей, из которых две приходились на подставку из белого пластика, одна представляла собой имитацию фонаря кабины пилота, а остальные 32 изготовлялись из серебристого пластика.

Как это ни странно, но именно “MIG-21” оказался одной из немногих моделей, для которых в инструкции не были указаны размеры оригинального самолёта. Тем не менее, на боковой части коробки от Master Modell был помещен рисунок с размерами собранной модели: длина (с ПВД) – 15,8 см, размах крыла – 7,2 см. Это было сравнительно близко к истине, поскольку размах крыла МиГ-21Ф-13 составлял 7,15 метра, а длина без ПВД – 13,46 метра.

Фюзеляж модели был самым сложным при проектировании пресс-форм и потому получился он не менее противоречивым. В плане общей геометрии фюзеляж соответствовал разве что неким общим проекциям, а вырез под кабину пилота с характерным выступом “под козырек” вообще стал одной из визитных карточек “MIG-21”. Всё это находилось в “симбиозе” с единственной деталью остекления кабины пилота, которая имела некорректную форму в продольном и поперечном сечениях, не говоря уже про нижнюю кромку. Не менее брутально выглядела на этом фоне деталь штанги ПВД под номером 27, напоминавшая скорее толстое копьё (причем в инструкции она имела название Radarantenne).

Кстати, восточногерманские конструкторы не поленились сделать простенький внутренний интерьер кабины, в который входило кресло и фигурка пилота. При этом, деталь номер 6 под названием Kanzel (в инструкции на русский язык её перевели как “вставка турбины”) защищала носовую часть от просвета.

Ещё одним интересным моментом выглядело наличие двух деталей с одинаковым номером 26, которые представляли собой обтекатели для 30-мм пушек – в инструкции они присутствовали только на графической схеме, в то время как текстовое описание для их монтажа отсутствовало. Впрочем, к ним мы вернемся чуть позже.

К сожалению с хвостовым оперением немецкие конструкторы тоже слегка перемудрили. Форма деталей цельноповоротного горизонтального оперения, как говорится, “не лезла ни в какие ворота” по всем параметрам. Вертикальное оперение имело геометрические отклонения в гораздо меньшей степени, но абрис и площадь киля явно указывали на принадлежность модели к модификации МиГ-21Ф-13, что не коррелировало с наличием двух обтекателей пушек.

Первое что бросается в глаза при взгляде на крыло – это довольно странная форма консолей в плане. Если не обращать внимание на частичную имитацию раскроя заклепками, то законцовки по какой-то непонятной причине были выполнены закругленными, хотя к 1967 году имелись вполне хорошие фото “мигов”, которые без труда можно было найти в периодических изданиях типа “Крылья родины”. Соответственно, немного “поплыло” расположение закрылков и элеронов, выделенных внутренним раскроем. Впрочем, более существенным недостатком был чрезвычайно толстый для масштаба 1/100 профиль крыла, которое, помимо этого, имело весьма “топорную” переднюю кромку.

Более опытные моделисты, которые имели в советские годы доступ к моделям западного производства, не могли не обратить внимание на схожесть в технологическом делении консолей крыла, каждая из которых была выполнена из верхней и нижней частей. При этом, нижняя часть представляла собой вставку в виде параллелограмма, которая вставлялась в соответствующий вырез в верхней части — именно такой приём использовала фирма Airfix для своей модели “MIG.21”, кстати, также выпущенной в 1967 году, но в масштабе 1/72. Впрочем, в обоих случаях, ниша шасси была имитирована по большей части схематично.

Для шасси, в общей сложности, было разработано аж 12 элементов для стоек, колес и щитков, но детализация всё-таки получилась скорее схематичной. Весьма забавным было то, что в “пластикартовской” инструкции шаги по сборке шасси шли под номерами 6 и 7, в то время как нанесение “переводных картинок на фюзеляж и крылья, как указано на картинке картонки”, описывалось в пункте 5.

Декаль из комплекта “MIG.21” была выполнена не менее своеобразно — в ней присутствовало четыре варианта опознавательных знаков, но трехзначный номер “черный 385” давался всего один. Фактически он принадлежал одному из военных вертолетов Ми-2, состоявших в то время на вооружении LSK. Наиболее вероятно, что его выбрали именно для того, чтобы не “светить” номера реальных истребителей. В то же время, черные трехзначные номера могли принадлежать восточногерманским МиГ-21У, а для истребителей МиГ-21Ф-13 использовались номера красного цвета, начинающиеся с цифры 604.

На самолётах из состава советских ВВС трехзначные номера не использовались, да и шрифт на “мигах” был явно крупнее. Теоретически, номер 385 мог бы подойти МиГ-21Ф-13 из состава ВВС ПНР, но тут опять поднимается вопрос о шрифтах, цветовой гамме и начальной нумерации. А вот ВВС ЧССР использовали номера только из четырех цифр и совсем не черного цвета, так что тут всё достаточно однозначно.

******** Подводя итог можно сказать, что конструкторы предприятия VEB KVZ, ориентируясь на общие схемы и фотографии, в очередной раз создали “гибрид”, включавший признаки двух самых ранних серийных модификаций – от МиГ-21Ф были унаследованы два обтекателя пушек, а от МиГ-21Ф-13 достался более широкий киль. В целом, это нельзя считать большим недостатком, поскольку у моделиста открывался отличный выбор в постройке не менее двух вариантов “мига”, не считая опытных Е-6Т и типичной “изкоробки”.

На такие мелочи, как отсутствие переплета в задней части кабины пилота, “щеточек” антенн системы распознавания “свой-чужой” и утрированность имитации различных обтекателей в данной ситуации можно было вообще не обращать внимания. Конечно же, они заметно оживили бы модель (как и элементы подвесного вооружения, которые в наборе не планировались), но в середине 1960-х гг. к их наличию не предъявлялось особых требований.

Оформить модель можно по своему усмотрению, хотя “изкоробочный” вариант второго издания (с опознавательными знаками LSK) является наиболее аутентичным по отношению к реальному МиГ-21Ф-13.

Для перехода на сайт VEB-PLASTICART нажмите на одну из картинок ниже. -

Наиболее знакомым советским моделистам аналогом “пластикартовкого” МИГа является изделие израильской фирмы Starfix, которая выпустила свою модель“Mikoyan MiG-21” в начале 1970-х гг. Впрочем, это была не собственная разработка, а полная копия модели французской фирмы Heller, которая ещё в 1971-1973 гг. занималась выпуском собственной модели “MiG 21” в известной серии Cadet — в ней были собраны различные новинки мировой авиапромышленности, причем не только в масштабе 1/100.

Возобновление выпуска израильской версии произошло в 1991 году, благодаря налаживанию сотрудничества с одной из советских (а затем — российской) фирм. Новое издание под русифицированным названием “МиГ-21” также сохранило фирменный “лепесток”, но уже без логотипа Starfix и с инструкцией на русском языке. Дальнейшая судьба пресс-форм остается неизвестной.

Почти в одно время с VEB Plasticart свою версию советского истребителя в 100-м масштабе выпустила японская фирма Tamiya – релиз комплекта под коробочным названием “Mig-21 Fishbed-F” (PA1009-100) состоялся в 1969 году, но на этот раз модель представляла собой не ранний МиГ-21Ф-13, а более современный МиГ-21ПФ.

Японская разработка действительно соответствовала определению “масштабная копия”, поскольку пресс-формы от Tamiya были выполнены на качественно более высоком уровне. Кроме того, в 1968-1971 гг. была выпущена целая серия моделей истребителей в масштабе 1/100, в которую также вошли “Mig-19 Farmer-E” (PA-1001) и “North American F-86F Sabre & Mig-15” (PA-1022).

Если не считать репака от фирмы Ben Hobby, выпущенного в конце 1980-х гг., то последнее на текущий момент “тамиевское” издание под коробочным названием “MiG-21 Fishbed” (61602) датируется 2004-м годом.

Отдельно стоит выделить модель “Mikoyan-Gurevic MiG-21-C” (454) от фирмы Atlantic Giocattoli S.p.A. из Италии, также выполненной в масштабе 1/100 и выпущенной в 1970-м году. Слово “модель” в данном случае звучит слишком громко – скорее, это была “вариация на тему МиГ-21”, поскольку никакая копийность тут и близко не стояла. Весь комплект отливок умещался на одном литнике и состоял из 10 деталей, причем крыло и горизонтальное оперение представляли собой единый элемент с верхней частью фюзеляжа, а фонарь кабины пилота состоял только из “сквозного” переплёта без прозрачных вставок.

Тем не менее, не следует строго судить итальянцев – фирма Atlantic Giocattoli S.p.A. занималась выпуском целой серии моделей, которые сейчас попали бы в класс так называемых “easy kit”, причем ассортимент разработок в 100-м масштабе не был скромным. Например, в 1970-е гг. выпускались модели самолётов “Phantom II F-4K” (451), “Mirage III C” (452), “FIAT G 91 R3” (453), “Spitfire Mk II” (457), “Messerschmitt” (458), “Macchi MC 205” (459) и “Curtiss P 40E” (460). И это не считая бронетехники и кораблей в других масштабах!

-

“MIG-21”

VEB Plasticart. 15840

1980

-

МиГ-21Ф-13, борт 736, ВВС СССР

Автор модели — С.Васюткин

VEB “Plasticart”. “MiG-21”. 15840

-

Ссылки (модель):

ScaleModels.ru — Мастер-класс plasticart 1/100 МиГ-21Ф13 (Red Stars)

Ссылки (инфо):

Литература:

Е.Гордон “Созданный для боя” (“Авиация и Время” 2007-05)

Е.Гордон “Рождение долгожителя” (“Крылья Родины” 1992)

Э.Эгенбург “Сверхзвуковой реактивный «МиГ»”

Н.Якубович “Истребитель МиГ-21. «Русский дух» против «фантомов», «миражей» и «громовержцев»”. Москва. Эксмо

Н.Якубович “Истребитель МиГ-21. Рождение легенды”. Москва. Цейхгауз

С.Иванов “МиГ-21”

С.Корж, Г.Петров “Plasticart: модели и самолеты” (“История Авиации” 2001-03)